用生命吟唱乡梦

江门翻译公司推荐阅读,版权归所有者所有,转载如有侵权,烦请告知删除!

研讨会现场。

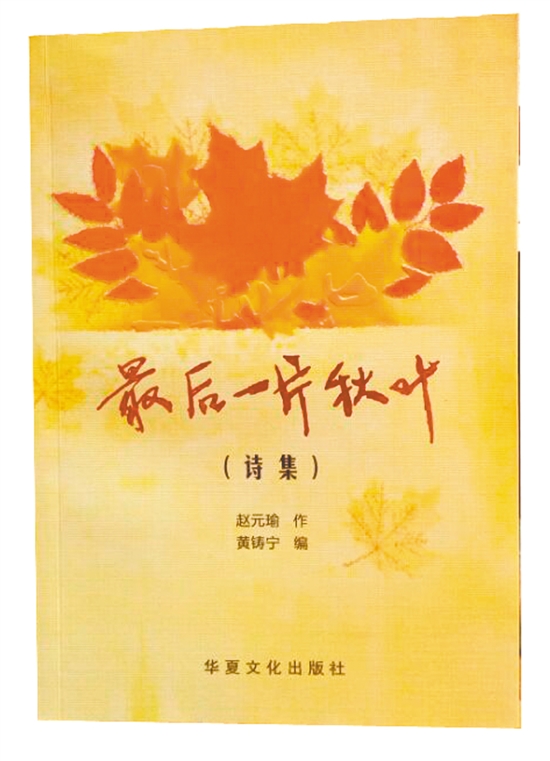

上世纪80年代开始,赵元瑜的诗作在美洲地区流行。1993年,花城出版社出版了他的诗集《乡梦》。1995年,《乡梦》获江门市“五个一工程”三等奖。1997年,他荣获中共台山市委、市政府授予“先进文艺工作者”称号。他的传略被辑入《广东当代作家传略》和《中国当代艺术家名人录》。2014年,赵元瑜辞世,而再次出版诗集是他离世前的心愿。为此,他的子女以及好友通过对其诗集的收集和整理,出版了诗集《最后一片秋叶》。

我市旅美乡亲、海外华文作家刘荒田说,读《最后一片秋叶》,深受感动的,是诗人的淑世情怀。一个走动不便,活动范围不超过1公里的残障人,愈是晚年,愈是超越个人病痛和视野的局限,瞩目社会,写出一批积极用世之作。而这些类似古代讽喻诗的作品,“婉而多讽”,诗味丰厚,历史感和时代精神交融,十分耐嚼。

五邑大学教授凤群称赞赵元瑜是个理性的诗人,用生命吟唱与固守自己的乡梦,直到生命的最后一息,构成了他鲜明的诗歌特色,铸就了他独特的诗魂。诗集《最后一片秋叶》的出版,不仅给侨乡诗坛留下铿锵的绝响,也给后继的诗人留下一份宝贵的精神遗产。

文/图 江门日报记者 崔怡娟 陈方欢

赵元瑜(1934年5月—2014年3月),出生于台山市斗山镇浮石村。1951年,他初中毕业后参军,曾任部队报社编辑、宣传干事、政治助理员。1955年,崭露才华,在广东省作协主办的《作品》发表了第一篇小说《追踪》。1956年3月,他因公负伤,从此下肢瘫痪,轮椅陪伴他度过余生。

从上世纪50年代开始,赵元瑜的诗作和短篇小说陆续在全国及省级刊物发表。他的作品大多数是在轮椅上完成的,是个名副其实的“轮椅诗人”。1958年,他加入中国作家协会兰州分会,上世纪60年代初成为广东作协会员。1956年,浙江人民出版社出版了他的小说集《追踪》。1961年,甘肃敦煌文艺出版社出版了他的诗集《我爱我的祖国》。此后,他的诗作接连在佛山和江门市获奖,并被选入广东人民出版社出版的诗集《南海涛声》、《南粤新诗》、《广东新诗选》。1993年,花城出版社出版了他的诗集《乡梦》。今年,他的亲朋好友整理其遗作,出版诗集《最后一片秋叶》,终圆赵元瑜辞世前再出诗集的愿望。

追忆

台山市档案局 副局长马岭南:

他一生为诗歌而过

1981年,初冬的某天,经诗人、作家陈英博、陈日生先生的介绍,我从乡下斗山前往台城,拜访赵元瑜先生。

到达台城,我这个乡下毛小伙好不容易找到了台城环南四巷一处老房子。“元瑜叔是住在这里吗?”站在门口,我小心翼翼地向里面唤了一声。一会儿,从里面有一个人摇着轮椅出来了,一个不到五十岁的中年人,但岁月的沧桑让人感到他或许超过半百了。

甫一见面,说明来意,元瑜先生哈哈大笑,心情挺好。就这样,我们算认识了。他是这么一个人,待人热诚。这是元瑜先生给我的第一个印象。

就这样,在以后的几十年里,因为诗,因为诗歌,我们常来常往。

当年,我大着胆子,写了一些所谓诗,给元瑜先生修改,开始时,诚惶诚恐,之后,便放松了。对我写的那些诗,元瑜先生认真看,细致想,负责地跟我说。虽然是我拿诗稿给他改,其实是他拿着诗歌与我一起聊,他虽然是一位名诗人,但对无名后辈并无半点架子;他虽然与我是两代人,但他视我为友,平等相处。为此,我常感动。

后来,我发表或获奖的一些诗,元瑜先生是花了心思的。这是他给我的第二个印象:诲人不倦。

元瑜先生给我的第三个印象是:爱诗如命。我觉得,诗歌陪伴了他一生;他一生,也为诗歌而过。几十年来,我常到他家里找他,他也常到市政府找我。但更多的是,我们常在大街小巷邂逅。寒暄之后,总是谈诗。当年,我们一起谈臧克家、田间,谈北岛、舒婷,谈余光中、席慕蓉。总之,我们谈诗潮、诗风、诗人。说起诗歌,他时而严肃认真,时而谈笑风生。看着他,我有时觉得,他本身就是一首诗。

元瑜先生的诗耐读,我很喜欢。为什么这么说?我想,名作家孙犁评价名诗人郭小川的一句话,用在元瑜先生身上,也合适。这句话是这样:“你的诗都用自己的铁锤,在自己的铁砧上锤炼而成。”

评论

刘荒田(美国华文文艺界协会荣誉会长):

赵元瑜与程坚甫,台山新旧体诗的双璧

赵元瑜先生当了48载“特等残废军人”,没有一天不挨疼,不受苦,不服药,不呻吟,不悲叹。单是腿部的骨髓炎,火山口般的病灶就伴随了30年,然而,他以绝非平常人可以想象的意志,和病魔周旋,所有诗篇都是在搁在轮椅上的小板子上写就的,他是我所认识的中国人中,唯一与极端深重的痛苦“死磕”近半个世纪的“超人”。他一生中的任何细节,我一旦想起,就感到所有逃离奋斗的遁词都是卑鄙的。

赵元瑜先生是台山侨乡新诗史上成就最高,影响力最大的诗人,他的诗集《最后一片秋叶》是家乡自有新诗以来诗质最纯粹,思想最深刻,最耐读,聚合最多经典之篇的“精品中的精品”。它和程坚甫先生的《洗布山诗存》,是台山新旧体诗的双璧。坐了大半生轮椅的赵元瑜,与赤贫终生的程坚甫,并为台山文化史上丰碑。

凤群(五邑大学中文系教授):

乡梦,他全部的精神皈依

对故土的真情与幻想,似乎是赵元瑜一个挥之不去的诗歌情结。捡拾乡梦,既是他诗歌创作一以贯之的主题,也是他全部的精神皈依。他的第一本诗集就命名为《乡梦》。人生的向度是多种多样的,每个人的人生态度、人生追求、人生目标都是不同的。赵元瑜在遭受命运重创时,没有颓唐与失望,而是在对故乡的吟唱中,感受到梦想的快乐。因此捡拾乡梦的过程,不难看出,正是诗人重塑灵魂的过程。故乡之梦给予他人生又一次精神起飞,诗人从故乡的一草一木中,重新发现了生命的希望:“那一场烧荒不死的希望 风给力它沉思的梦 雨给了它新绿的歌 它和春天村路上默默相约。”(《田园草》)从诗人写于上个世纪80年代的诗歌中,我们不难看出诗人对生活的热爱以及对灵魂重铸的喜悦。这种诗歌在赵元瑜的诗集《最后一片秋叶》中比比皆是,正是在这种诗性表达中,诗人注重语言凝练与意象新颖,从而使读者能在这种鲜活的想象中,感受到诗人诗句中的沉郁的美感。

赵元瑜写于上个世纪90年代的诗歌,对乡梦的追求热情未减,但却更多地流露对生存的困惑与怅惘之情。90年代以降,商业大潮惊扰了诗人的乡梦。田园牧歌情调的乡村渐行渐远,诗歌也在都市的灯红酒绿中黯然失色,甚至失去了灵魂。赵元瑜并没有一味沉湎于他的乡梦之中,他对时代风云变幻无疑是敏感的。赵元瑜和他同时代许多正直且富有责任感的诗人一样,带有强烈的通过诗歌改造历史的愿望,因而,在他的诗中,会更多地凝聚历史情绪与思想价值的取向。面对光怪陆离的社会,面对残酷的现实,诗人是无力抵抗的,通过诗歌改造社会无疑是一厢情愿。但是,让自己固守心中的乡梦永不褪色,则是完全可以做到的。在这个物欲横流的时代,诗歌成为号角已经成为久远的梦呓,但是并不妨碍诗人传达内心最真实的情感,释放理想主义并成为时代的“自己”,赵元瑜无疑选择的是后者。因为他是个理性的诗人,他用生命吟唱与坚守自己的乡梦,直到生命的最后一息,构成了他鲜明的诗歌特色。

白少玉(五邑大学中文系教授):

风雨夜痛饮阳光

这部诗集的命名,很容易使人联想到欧·亨利的小说《最后一片绿叶》:一个老画家在风雨夜用生命绘成绿叶,给年轻的生命以精神支撑。在这部《最后一片秋叶》里,我同样看到了生命的绿色,不死的信念。

虽然由于身体残疾,赵元瑜时时忍受病痛的折磨,但他的襟怀始终是敞亮的。且看他的《与残疾对话》:

“习惯用意志扶起信念/眺望人生/无须把酒凭栏/……且把轮椅的辙印/让它为未来的岁月/作序作跋”

怀着这种阳光般的心态,他积极地面对人生。他赞美青春,憧憬理想;他激励残友,珍爱生命;他心怀家国,魂系故园;他乐山乐水,情寄自然;他歌颂英模,声张正气;他嘲讽腐朽,抨击黑暗;他鄙视平庸,痛斥堕落。

“风雨夜痛饮阳光”,这诗句再好不过地诠释了诗人的诗性情怀。

赵元瑜常用的意象组合方式之一是类聚式组合,即用相似的句式组合起性质相类的一串意象,形成意向集群,以多方面揭示所写对象的特质,强化诗作的意味。如《有的人》:

有的人在风雨过后/总想/给别人挖下陷坑

有的人拾到一枚硬币/总想/它是出土文物

有的人观赏一幕闹剧/总想/自己是那个导演

……

还有一些诗作则将类聚式与递进式相结合,形成意象的类聚递进式组合,如《夕阳下》、《赛场·我们》等。

赵元瑜还喜用一系列内蕴近似的意象构成排比,形成紧凑精悍的意象类聚。如:

山溪因牧笛而欢唱/种子因汗水而破土/希望因耕耘而拔节

是轻风中的叮咚琴溪/是梦幻里的石笔清潭/是孩童时的铜鼓涛声

伫立是一缕乡思/旋转是一片乡恋/飘忽是一个乡梦

此外,诗集中有不少格言式和象征式意象组合诗作,《三色草》、《迷》、《大街风景》、》《坐禅》、《古琴台》、《某魔术师》、《名片》等,都是佳构。

诗集中还有一首信天游结构的作品:《桑梓地,赤子情》。一个地道的南国诗人,却用了西北人的咏叹方式来讴歌自己的家乡,而且运思纯熟,可知其在意象创造和意象组合中,善于从各种渠道吸取诗的营养,不断丰富和深化自身的诗思。

怀念

朱立中(广东省作协会员):

在台山文化史树立丰碑

我1970年以诗为媒与赵元瑜结交。当时,他已发表许多文学作品,是广东作家协会会员,又是特等荣誉军人。我在文化大革命中,被戴上“黑五类”的高帽,受过批斗,不少旧友对我避而远之。但赵元瑜倾力扶持我,言传身教帮我提高写诗水平,还跟我合作一批歌词,在《广东文艺》和《解放军歌曲》编辑部编印的《歌词》发表,一起署名,不怕跌身价,不惜损名誉。

正是缘自非凡的同情心,赵元瑜写出不俗的《一块煤》:“它的身上∕因为有太多的棱角∕被人们∕抛在垃圾堆边还是一棵大树的时候∕它已经∕把绿叶献给春光/把浓荫献给大山 ……燃烧的梦∕不满于∕ 一万年独对黑夜∕一万年∕岩层里的沉默,它叛逆了……/造山运动,没有∕把它磨得变滑变圆 当远方炉台把它呼唤∕人们才知道∕它不是一块泥团……”

捧读《一块煤》,我看到自己的影子——由于“自来黑”而受磨难,还因欠圆滑而陷困境。其实,赵元瑜是把煤作拟人化的描写,讲出了那些被埋没的人才的心里话,表达了诗人自己的淑世情怀。

类似《一块煤》,而更精辟地表现赵元瑜忧国忧民之情的,莫过于《被杀的虎》,这是被海外华文标志性作家刘荒田叹为“神品”的小诗:“仿佛见到一堆流火/在这橱窗/有一声吼叫憋在喉管/因为那/逃跑了的猎枪”

诗评家熊国华1993年评这首诗时说:“虎的隐喻和象征意义,已远远超出了诗本身的范围,而具有了深广的社会意义和美学价值,可视为某一特定时代背景下历史性悲剧的艺术象征。”我看,20多年后的今天,这首诗又洋溢反腐斗争的时代气息。一首诗不仅含蓄着欲“吼”还休的弦外之音,而且常读常新,越读越觉有魅力,怎不令人叫绝!

纵观赵元瑜遗作《最后一片秋叶》,正视现实、干预生活、为民立言,是其创作主流。赵元瑜留给我们宝贵的精神财富,既在于匠心独运诗歌艺术,更在于以诗人风骨绽放出人性光辉,在台山文化史、在中国新诗坛树立了一座丰碑。因此,台山值得为赵元瑜建立诗碑或纪念馆。

《最后一片秋叶》编者黄铸宁:

把赵元瑜 精粹之篇留在人间

1993年,赵元瑜的诗集《乡梦》出版后,读者有赞有弹。当时,赵元瑜对赞视为鼓励;对弹视为批评帮助。从此,他写诗扬长避短,要求自己有个新起点,锲而不舍,一直写到2005年,共有120多首。对于这些诗作,我认为有个大跳跃。“在思考的深度与人性关怀广度上犹有过之”(刘荒田语)。

1998年,他准备再出一本诗集,亲自定下诗集名:《最后一片秋叶》,连“最后一片秋叶”这6个字都是他亲笔写就。他令大儿子汝捷打电话跟中国作家协会出版社联系妥当。后又觉得诗的数量少一点,想再写多些才付稿子去;继续写到2005年。但事与愿违,因身体每况愈下而不给力,他整天疲于治病和清洗伤口,无暇写诗,直到2014年3月逝世。

赵元瑜去世的噩耗传出不久,有的文友认为他还有不少遗诗,建议最好为他再出诗集,这个建议恰好与他的孝顺儿女姊弟三人想法不谋而合。于是他们姊弟三人信任我,要我整理诗稿进行编辑出版。我用了半年时间,并在刘荒田和朱立中协助下,最终完成了编辑工作付梓出版。

我为赵元瑜先生的遗作《最后一片秋叶》做编辑,是把他的经典之作、精粹之篇留在人间,不敢说功德无量,只是做一点好事,希望能像赵元瑜先生一样活到80岁而已。

随机文章